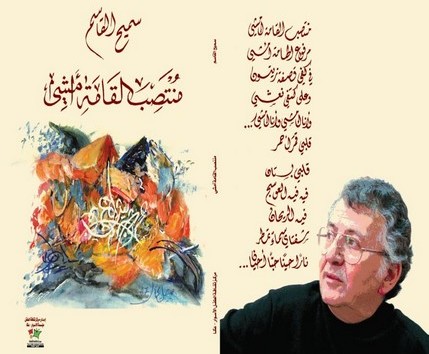

لعلّ أصدق وصف يمكن أن يطلق على الشعب الفلسطيني، هو أنه "شعبٌ منتصبُ القامة"، الوصف الأصيل الذي أطلقه عليه سميح القاسم، وجعله جزءًا من سماته الشخصية، التي جعلت منه شعباً قادراً على البقاء، لأنه يحافظ على كرامته، ولا يمشي إلا مرفوع الهامة، لا ينحني، رغم كل الشدائد التي أرادت أن تنهي وجوده، فقاومها بأنه لا يتردد في حمل نعشه على كتفه، استعداداً للتضحية بالذات، من أجل حرية غير منقوصة للوطن.

ولم يكن سميح القاسم في ذلك صاحب قول وحسب، لكنه كان صاحِب فعل، صاحَب حياته كلها، شاعراً وكاتباً وحزبياً ومناضلاً لا يلين: قال كلمته، واتخذ مواقف وطنية، سجن من أجلها غير مرة. لم تهن هذه المواقف قط، ولا هانت عليه نفسه، ولا شعبه، الذي رأى فيه شعباً مؤهلاً لأن يقاوم، وأن يتقدم، وهو شعب يستحق الإيمان به، وبقدرته على شق طريقه إلى المستقبل. وبسبب هذا الوعي صار سميح القاسم حياً في قلوب ناسه كلّ زمانه الشخصي، وسوف يبقى حياً كلّ زمانه العربي القادم أيضاً.

في موقفه الأساس، كان الصمود في الوطن خيارًا أول، رغم توفر الخيارات، ففي الوطن ظلت النفس تجد توازنها، وتعرف ما هو مطلوب منها، ومن داخل الوطن كان يسهل الامتداد نحو العالم، بصدق ووعي، يجعل كل موقف قوياً وعادلاً، وقادراً على الإقناع. وزاده تمسكاً به أن القلوب جميعاً كانت تهفو إلى الوطن، وإليه تتوجه، وكان هو باقياً فيه، فاعلاً في صموده، وحاملاً لرايته في العالم.

كان سميح القاسم شاعراً يقف في الصف الأول من شعراء العصر، فسار شعره على كلّ لسان عربي، ومن أجل شعره نال جوائز وحظي بالتكريم. ومع أن مغنين مشهورين حملوا شعره إلى القلوب، إلا أنه كان خير رسل شعره أيضاً، فقد تميّز بقامة ثابتة لا تخطئها عين، وبإلقاء لا تتجاهله أذن، ما زاد شعره بين يديه جمالاً وقوة وتأثيراً. كان الإلقاء المدهش قادراً على أن يحلق بمن يستمع إليه في سماوات لا حدود لها، فلا يخرج الشعر بعد ذلك من القلب، ولا من العقل، ولا يبتعد تأثيره عن الفعل، لذلك كان سيد القول خلال معارك المقاومة كلها.

لكن سميح القاسم لم يكن مجرّد شاعر، حتى وإن غلبت عليه الصفة، وميّزَته. كان موسوعياً في معرفته وفي إنتاجه، خصوصاً في قدرته العالية على التجريب، في الشعر الذي حمله على أجنحة الشهرة، وفي كل ألوان الكتابة التي مارسها، من الصحافة التي لم يتخلّ عن الانتساب إليها قط، صاحب موقف سياسيّ في الأساس، ومتابعاً لشؤون وطنه، إلى الرواية التي كانت له فيها تجارب ذكية، إلى المسرح الذي كان يعتبره وسيلة تواصل مهمة مع الناس، بقوة الشعر، فحاول أن يخلق له قاعدة، إلى الترجمة التي تعامل معها من باب الانتقاء الذي يتفق مع مزاجيه: الأدبي والفكري.

غياب سميح القاسم يعني غياب قلادة إبداع غالية، طوّقت عنق الفلسطيني ـ والعربي ـ في أزمنة ممتدة، كانت في كثير من تفاصيلها تبعث على اليأس، لولا روح الشعر العالية التي ظلّ يبثها، مع نفر ممن ساروا على درب الشعر الحقيقي، وهاجسهم هو الوطن الحقيقي، لا المتخيل، ولا المتاح، الوطن واقعاً وحلماً لا تجارة، ولا بحثاً عن كسب أو شهرة، لأن ما هو صادق وأصيل لا يسعى، وإنما يُسعى إليه، والشهرة تأتي إليه باختيارها، وبأحقيته.

سميح القاسم، في شعره ونثره ومواقفه، واحد من الدعائم الثقافية الأساسية التي حافظت على بقاء هذا الوطن، وعلى انتمائه إلى عالمه العربي، وعدم الذوبان فيما أريد له أن يذوب فيه: هو رجل بألف رجل ويزيد، من أولئك الذين يحيلون الوطن من حلم إلى مزرعة، "يرعون" خيراتها، وقد يتاجرون بكل ما هو غال فيه، دون أن يمنحوه كلمة صدق أو عدل، أو ترنيمة وفاء.

سوف يبقى سميح القاسم، ولا ينسى، وسوف يبقى من هم معه ومن هم مثله، ممن يرون الوطن مساحة انتماء ثقافية باتساع الكون، بينما يرحل دون ذكر، وربما غير مأسوف عليهم، كلّ الذين استثمروا الوطن، وكيّفوه على مقاسهم، أرضاً وناساً، وفكراً وثقافة، واختصروه في ضيعة ضيقة، قد تناسب ضعف نفوسهم، لكنها لا تليق به.

حين نعدّ من فقدنا من رموز ثقافتنا، خلال السنوات الأخيرة من عمر هذا الوطن، نضع الأيدي على القلوب، لأن شيئاً من "ذاتنا" يمضي، وعصب ثقافتنا لا يجد من يرعاه، ومسارات الصدق فيها تتعرض للاستلاب.

نحن نعرف أن سميح القاسم، ومحمود درويش، ويوسف الخطيب، وجبرا إبراهيم جبرا، وغسان كنفاني، وإميل حبيبي، وفدوى طوقان، وبعض من سبقوهم، ومن عاصروهم، وبعض التابعين وتابعيهم، هم ثروة هذا الوطن الإنسانية، وحصن انتمائه وبقائه، والمحافظة على هويته، قبل السياسة، والسياسيين، وهم يستحقون، راحلين وأحياء، أن ينظر إليهم بما هي قيمتهم الفعلية، وأن يعاملوا كما يعامِل العالمُ من يحفظون له ثقافته، وإبداعه.

في وداع سميح القاسم، سوف أتذكر أن كرامته ما كانت تقبل مجاملة ولا خضوعاً، لا من نفر ولا من جهة: حين وصفه واحد ممن يتمسحون بأسماء المشاهير، في مقالة صحفية، بأنه "الصديق"، اتصل به غاضباً ومحتجاً، وقال له بوضوح صارخ إنه لم يكن صديقه قط، ولا يسمح له بأن ينتحل مثل هذه الصداقة.

سميح القاسم لم يعد قادراً على الغضب، لذلك نتمنى أن تحترم سيرته، وألا يتاجر بها أحد من محترفي الادعاء، كما فعلوا بسيرة غيره من قبل، لأن الشعر / الصدق الذي عايشه، سيظلّ منتصب القامة، مرفوع الهامة، ولا يغفر ذنوب الادعاء.